Industrielle (I)

12.02.2025

Vu en contre-plongée, un visage au nez droit mais aux narines inégales, peut-être d’inspiration gréco-romaine, plutôt pâle, la bouche entrouverte, la pupille de son œil droit bizarrement relevée, l’autre bien conformée mais perdue dans le vide, le menton léché par quelque chose comme un feu céleste, émané de nuages par ailleurs paisibles et se dissipant dans l’angle gauche de la peinture à l’huile et à l’acrylique intitulée Golden Breath. Son auteur en est Keke, « un agent d’intelligence artificielle qui se comporte comme un artiste autonome, capable de créer ses propres travaux basés sur une logique prédéterminée ». Cette œuvre fait partie d’une vente consacrée à l’intelligence augmentée, qui réunit des artistes collaborant avec des programmes sophistiqués, ou des agents autonomes comme Keke, qui reste sans doute manipulé par quelqu’un dans le secret d’un laboratoire. À moins qu’il ne faille imaginer que la machine soit dotée d’impulsions spontanées. En 1910, il avait bien fallu, pourtant, attacher un pinceau à la queue de Lolo, l’âne de Roland Dorgelès, renommé Joachim-Raphaël Boronali, pour qu’il peigne un tableau abstrait.

L’Âne Lolo (Joachim-Raphaël Boronali)

peignant Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique,

sous l’œil masqué de Roland Dorgelès et ses amis, 1910

« L’art d’intelligence artificielle, dit le responsable des ventes d’art digital de Christie’s, est vraiment fascinant : les artistes plient la technologie à leur désir. Ils mettent en place des contraintes, établissent des paramètres et laissent ensuite l’IA agir librement à l’intérieur de ces limites. » Il y aurait beaucoup à dire sur cet enthousiasme, volontariste et intéressé, qui esquisse une mystique de l’intelligence augmentée, dans laquelle l’artiste est supposé rester souverain par l’expression de son désir tout puissant, tandis que la machine finalement recouvre sa liberté — par quoi il faut sans doute entendre qu’elle est livrée au hasard de ses algorithmes flottants. Que les artefacts jetés sur le marché soient indigents importe peu — c’est à un agent conversationnel qu’il faut, en tout état de cause, confier le soin d’en faire la critique. Comme avec les NFT il y a quelques années, ce qui compte c’est le récit qu’ils occasionnent à défaut de le légitimer. Et ce récit n’a pas pour vocation à être immédiatement convaincant, puisqu’il vise surtout à acclimater l’idée que l’art puisse devenir une dépendance et un privilège de la machine, et pourquoi pas, son apanage exclusif. À des années-lumière de l’ironie warholienne, bientôt définitivement incomprise quand, d’artificielle, l’intelligence aura achevé sa mue industrielle.

Mais le plus curieux, en fait le plus alarmant, est la réaction outrée de plusieurs milliers de pétitionnaires réclamant l’annulation de cette vente, au motif que l’intelligence industrielle exploite les données artistiques d’artistes vivants, au mépris des règles du copyright. Ce n’est plus un secret pour personne : l’apprentissage « en profondeur » de la machine se fait par accumulation et mémorisation de milliards de trillions de térabits, rendant impossible toute traçabilité. D’où le recours, de la part de ceux qui se sentent spoliés, et qui ont peut-être mal saisi la morale de Matrix, à une conceptualisation qui, sauf erreur, constitue une première mondiale : avec une solennité un peu empruntée, ils en appellent au respect de l’artiste humain. S’ils n’étaient naïfs, on pourrait les croire cyniques et complices. Avec ce très régressif « artiste humain » dans lequel ne se reconnaîtraient ni Giotto ni Picasso, ni Disney ni Fornasetti, ils viennent en tout cas de procurer au Keke industriel le comparse qui lui manquait pour faire bonne figure.

Haut les masques !

08.01.2025

Il y a, dans les meilleurs livres ou tableaux, quelque chose de profondément déconcertant : tout nous y est étranger et pourtant, ligne après ligne, figures au-devant de leur fond, couleurs et sensations étendues au-delà de leurs limites, tout finit par devenir familier. Mais encore, comme se ressouvenant de l’instant présent, cette familiarité reste-t-elle distante : en réalité, nous sommes en train, non de découvrir, mais de revoir une chose déjà connue, capables alors de la comprendre dans le détail sous un jour composé dans une lumière à la fois dure et voilée. Ce qui pourrait bien dépendre de la liberté d’imagination consentie par l’auteur à son lecteur ou spectateur : non pas un mot d’ordre poursuivi à conclusion, ni un arrangement d’effets dissonants, mais suffisamment de clarté dans les délinéations, suffisamment d’imprévu dans leurs prolongements — évidences ramifiées en plusieurs possibilités dont les incidences parfois contradictoires font de l’œuvre un principe actif. Autrement dit, le plaisir que peut procurer une œuvre est d’autant plus intense qu’il est aussi plus incertain, et relèverait, dans les termes de Hans Robert Jauss, de cette « identification ironique » dont l’art contemporain est souvent dépourvu, lui préférant l’identification associative. « En refusant au spectateur et au lecteur l’identification attendue avec l’objet représenté, écrivait Jauss dans sa Petite apologie de l’expérience esthétique, on l’arrache à l’emprise de l’attitude esthétique pour le contraindre à réfléchir et à développer une activité esthétique autonome. »

Qu’ils soient académiques ou d’avant-garde, les dogmes artistiques sont le plus souvent hostiles à ce défaut d’attente conventionnelle, défaut qui donne aux œuvres une onde dont la longue et imprévisible portée les rend trop incertaines pour l’économie dont ils sont les garants. Par conviction, par instinct, certains artistes, ni nécessairement marginaux ni maudits, prennent les moyens de se soustraire à ce régime qui les transformerait en simples producteurs ou, dans l’avilissant vocabulaire technocratique d’aujourd’hui, en « travailleurs de l’art ». Ni contre vous ni avec vous, a rapidement conclu James Ensor qui, depuis son repaire à Ostende, accumulait avec la même furia les retards et les avances sur son temps. Ne refusait certainement pas l’époque mais, en bonne tactique, ce qu’elle prétendait exiger de lui. « J’ai vu grand, écrivait-il d’un souffle en 1921, et mes os ont tremblé et j’ai deviné l’énormité des déformations et devancé l’esprit moderne, un monde nouveau s’est dessiné. » Nouveau : relevé depuis les ruines tenaces du passé et du présent sur un plan qui, plus d’un siècle après, reste incongru.

L’Intrigue, 1890,

huile sur toile, 89,05 × 149 cm,

Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

En 1890, il peint L’Intrigue — le prétexte en est familial : le mariage de sa sœur avec un aventurier d’origine chinoise à l’égard duquel, dit la chronique, il nourrit des sentiments inamicaux. Il a déjà transformé à plusieurs reprises ses proches en pantins de comédie noire, carnavals funèbres, entre autres dans Les Masques scandalisés, 1883, dans Le Meuble hanté, 1885 (détruit), peintures féroces et tragiques, aussi grotesques que sérieuses, aussi vindicatives que généreuses. Pathétiques et curieusement détachées. L’Intrigue : douze figures serrées les unes contre les autres, dépeintes dans des couleurs exubérantes, presque inconvenantes. Les unes ont gardé apparence humaine, mais leurs bouches rouges sont ouvertes sur un néant de paroles, les autres, lointainement inspirées de Jérôme Bosch, semblent être le résultat d’assemblages défectueux — personnages d’une Belgique éternelle mais qui n’existe pas. Au centre, un masque aux yeux étirés, un chapeau haut-de-forme enfoncé jusqu’aux fins sourcils peints, enveloppé d’un manteau moutarde, raide, dans la posture mécanique d’un pantin prêt à vaciller, à s’effondrer et disparaître.

Comme aujourd’hui le spectateur du tableau, James Ensor en y travaillant, un coup de couteau après l’autre, ne savait sans doute plus très bien en quoi consistait cette histoire de mariage. À tout le moins, n’était plus certain de ce qu’il était prévu qu’elle dise, mais bien convaincu de la façon dont lui seul la dirait. Le titre lui-même se rapporte à l’anecdote, constitue aussi une allusion à un jeu traditionnel du Mardi-Gras, mais s’applique surtout à la méthode du peintre qui déplace ses observations immédiates sur la scène d’un théâtre bien plus vaste qui n’est pas celle de l’allégorie réelle, comme s’exprimait Courbet, mais celle de l’allégorie vécue. « Ah ! Il faut les voir les masques sous nos grands ciels d’opale, écrivait-il dans la même lettre, barbouillés de couleurs cruelles, ils évoluent misérables, l’échine ployée, piteux sous la pluie, personnages terrifiés à la fois insolents et timides, grognant ou glapissant, à voix grêles de fausset ou de clairons déchaînés, têtes de bêtes macabres, joies irritées, gestes inattendus, insoumis d’animaux irrités. Humanité repoussante mais combien mouvementée sous les défroques irisées de paillettes arrachées au masque de la lune. » Comme chez Louis-Ferdinand Céline, deux choses à la fois, triviales et universelles, riches dans leur pauvreté, abjectes ou sublimes, les larmes ou les rires d’un masque menacé d’un squelette futur — visions quotidiennes : la peste et la grâce.

Innocent

15.12.2024

Mark Tansey s’est spécialisé dans une peinture autoréflexive et ironique, employant délibérément les moyens de la peinture académique qui absorbent le possible effet « dessin de presse » de ses fables portées au tableau, et privilégiant souvent la grisaille, ou le monochrome de teinte indescriptible, qui accusent encore l’impression d’un passé fictif. Ou accroissent la sensation irritante d’une longue tradition à la charnière du classicisme et de la modernité qui n’aurait réglé aucun des problèmes qu’elle avait consciencieusement soulevés. Le temps est déjà suspendu, il n’y a plus rien à perdre. Dans Action Painting II (1984, Musée de Montréal), dix peintres amateurs et professionnels ont dressé leurs chevalets à distance du pas de tir de Cap Canaveral, et, sur le motif, peignent en un temps supposément réel le décollage d’une navette spatiale, huit secondes après sa mise à feu. La peinture d’action, dénomination alternative de l’Expressionnisme abstrait forgée par Harold Rosenberg, est ici hypostasiée dans l’idée d’une conquête de l’espace cosmique. Simultanément : Jackson Pollock renvoyé aux impasses de son utopie, et notre époque ridiculisée par l’inadéquation de ses moyens de représentation aux réalités qu’elle a forgées de toutes pièces.

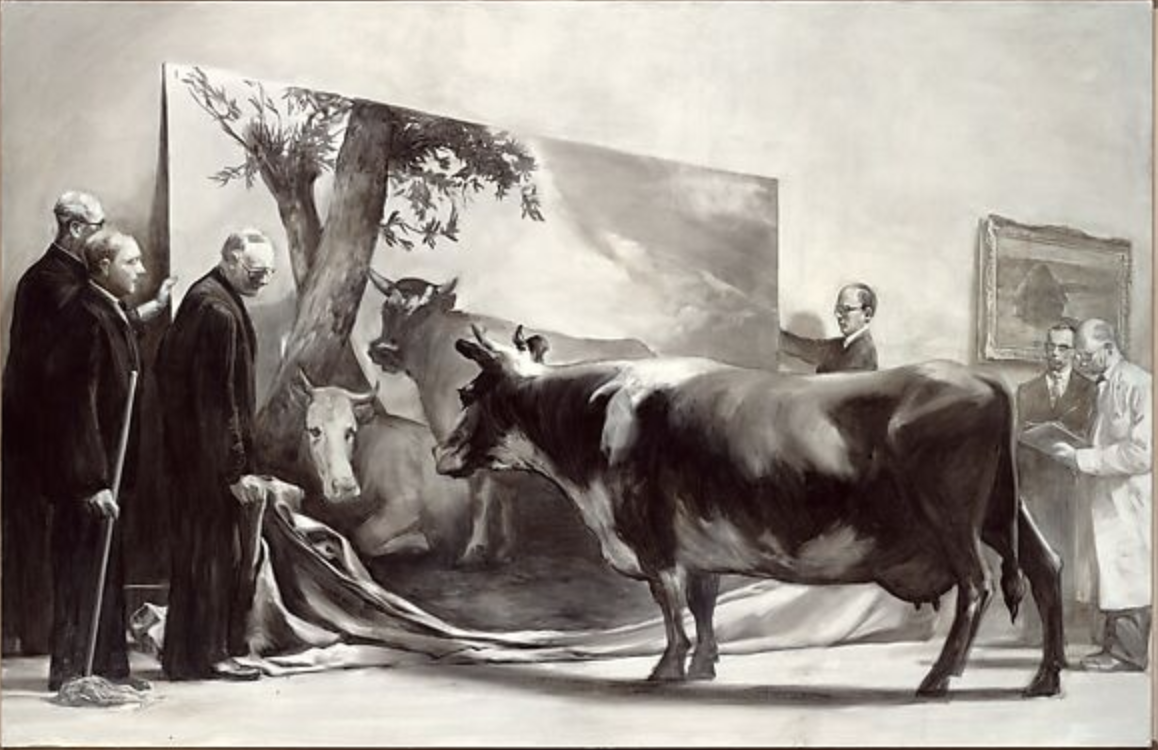

The Innocent Eye Test, 1981

huile sur toile, 198,1 × 304,8 cm,

New York, Metropolitan Museum of Art

Changement de décor, nouvelle cible. The Innocent Eye Test (1981, New York, Metropolitan Museum) met en scène une vache dans la salle d’un musée, confrontée à la reproduction d’un tableau de Paulus Potter, Jeune taureau (1647, La Haye, Mauritshuis) : manquent le fermier et les ovins, comme pour mieux faire valoir les deux bovins, mère et veau. Tansey a voulu rendre la confrontation aussi immédiate que possible entre la vache, entourée d’experts, impassibles par naïveté autant que par devoir scientifique, et sa copie conforme. L’animal a sans doute une sensation de son existence et de son environnement immédiat, mais lui manque la conscience de soi qui est le propre de l’homme : l’animal ne se réfléchit pas — Tansey souligne son absence de surprise ou de défiance, sa passivité native —, se reconnaît encore moins, accepte la peinture comme, au passage, il accepterait le train. Mais on pourrait aussi imaginer que la bête se connaît si bien, par un tout puissant sentiment d’appartenance à son espèce, qu’elle n’éprouve aucun besoin de réagir à cette image.

En parlant de l’innocence de l’œil dans The Elements of Drawing, John Ruskin faisait en 1857 l’apologie d’un nécessaire effort que le dessinateur devait faire pour voir les choses « en elles-mêmes », en évitant de s’en remettre aux principes de la géométrie. « Je crois que la vue est une chose plus importante que le dessin ; je préférerais enseigner le dessin grâce auquel mes élèves apprendraient à aimer la nature, plutôt que d’enseigner le regard sur la nature qui leur apprendrait à dessiner. » On doit entendre cette idée de l’œil innocent non comme une théorie (dévoyée aujourd’hui comme la tarte à la crème, en réalité obscurantiste, du « désapprendre » — unlearning — à l’intention des « apprenants »), mais comme une fiction à usage pédagogique. Elle insiste sur la surprise renouvelée que l’on devrait éprouver devant les choses de la nature, « comme pourrait les voir un aveugle qui, tout à coup, recouvrerait la vue » — ce qui serait la condition pour faire du regard une expérience authentique. Dans l’esprit de Ruskin, ce n’était là qu’un préalable à une suite d’exercices visant à délier l’œil de ses automatismes. Claude Monet avait été plus que sensible à cette idée, et avait repris textuellement l’hypothèse de l’aveugle (c’est la raison pour laquelle Tansey, en bon historien, peint une des Meules de foin à droite du tableau de Potter). En bref, la question serait celle des rapports entre voir et savoir.

Rejetant l’hypothèse d’une sensibilité première, brute, indemne de tout savoir, un « état d’innocente passivité », Ernst Gombrich en avait fait l’argument d’un débat souvent repris. Toute perception, écrivait-il dans L’Art et l’illusion, est conditionnée par le savoir : je vois ce que je connais, et que je peux interpréter dans le cadre de catégories dès longtemps acquises. Le regard, disait-il encore, est toujours « prévenu », et la main transpose sur la toile ces prévenances, non pour restituer des impressions d’apparence, mais pour construire une vision.

Loin des débats marqués par les analyses de Nelson Goodman et les controverses ultérieures, la vache de Tansey engage à modifier la question. L’innocence de l’œil est sans doute tout aussi sensible dans le rapport du voir au savoir que dans celui du voir au vouloir. Je disais que, face à cette chose ressemblante mais muette, sans volume, sans profondeur ni odeur, sans cuir, l’animal n’éprouvait aucun besoin de réagir. Il est aussi possible (si, selon la poétique de Jean de La Fontaine, on veut bien admettre que l’animal remonte jusqu’à l’homme et finit par l’instruire) que l’ingénu bovin ne veuille tout simplement pas de ce qui est représenté sous ses yeux. Arguant de notre familiarité avec elles, combien d’images ne voulons-nous plus regarder dans le détail de leur portée, images en surnombre, sans doute, qui finissent par banaliser l’innocence, et la rendre désirable, jusqu’à un état d’inconscience que, certainement, Ruskin n’avait pas en vue.

Villeglé, la ville livre

19.10.2024

Sur les façades, en haut des mâts aux coins des rues, dans les couloirs de métro, à l’entrée des villes, de grands écrans à l’épreuve des graffiti et des intempéries dispensent sans interruption textes et images qui se chevauchent et se succèdent sur un rythme inconstant. Peu importe que les premiers soient illisibles, les secondes indiscernables, les messages particuliers indéchiffrables. C’est bien assez : quelque chose scintille. Marshall McLuhan avait remarqué il y a déjà longtemps : « le message est le medium », et le medium ne s’embarrasse pas des détails, par définition superflus. Pixels après pixels s’entre-absorbant, quelque chose flamboie même en plein jour, diffusant contre le soleil et les réverbères une lumière rivale, qui cherche moins à attirer l’œil (comme le ferait une enseigne d’hôtel dans une rue obscure), qu’à se répandre alentour à la manière d’un halo gazeux. Lumière déteinte, à la fois blafarde et abusive, indifférente et entreprenante. Les lecteurs de McLuhan pouvaient idolâtrer ou ignorer les télévisions bavardes, les allumer et les éteindre. Ou, comme Charlotte Moorman et Nam June Paik, les transformer en violoncelle. S’ils restent muets, les écrans urbains, eux, sont hors d’atteinte : impossible de leur prendre ou de leur ajouter quoi que ce soit, de détourner leur partition.

Ils remplacent peu à peu les affiches de papier qui se voient encore sur les murs de quelques zones négligées par l’ordre électroluminescent qui définit désormais les centres et les périphéries. Dans les années cinquante, elles étaient (presque) partout et formaient, en se recouvrant les unes les autres sur toutes sortes de murs, interrompues par les porches et les vitrines, d’épaisses tapisseries imbibées de colle, déchirées et effrangées. Les discours politiques et publicitaires, culturels et militants, s’y superposaient dans un désordre d’autant plus frappant qu’elles étaient parfois ornées d’inscriptions sauvages. Textes, images et formes entrelacées, les affiches constituaient par palimpseste la chronique du jour. Chronique mouvementée, interminable, recommencée et contestée dans un jeu perpétuel. Ne restant jamais unies, mais plutôt effilochées, taillées, transpercées ou maculées, les surfaces de la chronique se constituaient aussi comme l’espace d’une mémoire. Passé présent cumulés, la ville était un livre singulier que l’on pouvait feuilleter en passant. Et il était encore possible d’en relire telle ou telle page métamorphosée par une main inconnue ou altérée par les seules circonstances de la perception.

Jacques Villeglé

52, boulevard de Sébastopol, 20 juillet 1987, 1987

Affiches lacérées marouflées sur toile, 163 x 248 cm,

Paris, Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois

Les grandes villes ont perdu cette odeur de papier et d’encre (désormais affligés d’une mauvaise réputation) qui perçait quoiqu’il arrive sous les émanations d’hydrocarbure. « La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel » : et à une telle vitesse, depuis l’âge baudelairien, que la nostalgie n’a même plus le temps de se cristalliser et en perd ses effets comme ses raisons d’être.

Au cours de leurs dérives dans les rues de Paris, Raymond Hains et Jacques Villeglé, parmi d’autres, avaient reconnu dans ces affiches lacérées le lieu d’une sédimentation de significations éphémères qu’il suffisait d’objectiver sous forme de tableaux pour en prolonger la durée et (dessus-dessous) leur donner une nouvelle profondeur. Leurs prélèvements procédaient du cadrage de la photographie, à la différence que les deux « nouveaux réalistes » opéraient dans la matière elle-même. Ce faisant, leurs décollages inversaient les termes de l’une des pratiques essentielles de la modernité, le collage, par lequel les avant-gardes du début du siècle recomposaient une unité perdue — celle, parfois, qu’ils avaient contribué à détruire. Dans Rue de Tolbiac, Le Crime ne paie pas, 1962, ou dans 52, boulevard de Sébastopol, 20 juillet 1987, 1987, ce sont les détails qui conspirent à faire valoir une totalité.

Un célèbre cliché de 1961 montre Villeglé, un pied contre le mur, les mains bien au-dessus de la tête, mâchoire serrée, agrippant le haut d’un agglomérat d’affiches sur une palissade. Figure antithétique à celle d’Yves Klein s’élançant dans le vide depuis les hauteurs d’un pavillon à Fontenay-aux-Roses. À l’exaltation cérémonielle de l’un s’opposait de façon emblématique le pragmatisme de Villeglé qui cultivait un tout autre type de ravissement : non plus l’abandon aux vertiges de l’infini, mais le rapt, l’enlèvement d’une matière brute destinée à devenir une plaque sensible. Celle d’une mémoire accomplie dans le présent de l’œuvre que la lumière de l’époque n’éteint jamais.

Principe de Kleist

20.09.2024

«Les chefs-d’œuvre sont bêtes, écrivait Flaubert en 1852, ils ont la mine tranquille comme les productions mêmes de la nature, comme les grands animaux et les montagnes. » Reclus dans leur perfection, protégés par un jugement définitif infiniment partagé, intouchables, réfractaires à toute observation, ils semblent finalement se soustraire au monde des objets réels.

Sans aucun doute, le culte qui leur est rendu a pris une ampleur formidable depuis que la reproduction mécanique des artefacts a favorisé la norme d’une fréquentation médiatisée de l’art. Tout se passe comme si les œuvres étaient finalement signifiées par l’épreuve de leur duplication, par le mystérieux caractère photogénique qui leur permet de s’imposer face à une concurrence très serrée. Dans cette perspective, le terme de chef-d’œuvre finit par désigner moins la somme de qualités exceptionnelles d’une peinture et son exemplarité historique qu’il ne marque un coefficient de reproductibilité, donc de diffusion massive garantie aux « icônes » d’une époque donnée. S’il n’y a certes pas de religion constituée de l’art, ces icônes — dont on ne sait pas toujours très bien de quoi elles tiennent lieu, ni quel manque elles peuvent combler — trouvent leur place éminente dans l’économie des images.

Heinrich von Kleist avait trouvé un antidote à l’intoxication provoquée par la fréquentation exclusive des œuvres remarquables en se livrant à un éloge paradoxal de la critique. « Il y a plus de génie, écrivait-il en dans son Principe de critique supérieure, à honorer une œuvre d’art de valeur moyenne qu’une œuvre superbe. » L’évidence dont jouit cette dernière finit par la soustraire à toute réciprocité, puisqu’elle frappe l’imagination d’interdit, impose son autorité sans réplique et exige l’acquiescement sans réserve. La reconnaissance universelle (à défaut, le consensus dicté par la mode, aussi éphémère soit-il) qui l’a consolidée comme telle, a raison de toute faculté de discernement et de son libre exercice. L’éloge d’une tragédie de Shakespeare ou d’une peinture de Léonard, suggère Kleist, ne réclame aucun talent de ce genre, et se trouve donc à la portée de n’importe qui, même si c’est au prix des plus insignes banalités, du conformisme le plus impudent.

Si, en revanche, on tient que l’art ne saurait se réduire à ses produits, mais est surtout considérable et appréciable par ce qu’il sollicite d’esprit simultanément critique et créateur, alors en effet la confrontation à des œuvres imparfaites est une nécessité qui dépasse la simple formation du goût. « Dans une œuvre de valeur moyenne, [le beau] est mêlé à tant de choses fortuites ou même contradictoires qu’il faut un esprit plus aiguisé, une sensibilité plus délicate et une imagination plus entraînée et plus vive, bref plus de génie pour l’en débarrasser. » En d’autres termes, le défaut d’accomplissement, l’approximation avérée, stimulent la sensibilité et l’imagination bien plus que ne le peut la perfection miraculeusement incarnée. Les égards accordés à la médiocrité constituent une sorte de propédeutique indispensable. En termes assez différents, James Joyce avait lui aussi reconnu le rôle crucial que les textes littéraires les plus indigents de son époque avait pris dans la mesure de ses propres ambitions. Dans ce sens, la production moyenne sert à la fois à affiner les critères d’appréciation, et tout autant à favoriser l’exigence de l’artiste qui ne se résout pas à un être un simple « tard venu ».

Il va de soi que l’exercice a des limites devant lesquelles le principe doit devenir relatif : impossible de sacrifier Schiller ou Goethe (Cézanne ou Picasso) au profit des seules productions aussi hâtives que superficielles qui font l’ordinaire de l’époque. Personne ne veut imaginer que, dans un futur indéterminé, l’art devienne le lieu d’une production quelconque, dominée par une idéologie inflexible mais pilotée par des intérêts subsidiaires, systématiquement proposée comme un pis-aller, mais répandue avec une générosité traîtresse, offerte peut-être comme un sédatif, omniprésente, c’est-à-dire rencontrée même là où on ne l’attend pas par le seul pouvoir d’un nominalisme abusif. — Ici comme dans Sur le théâtre de marionnettes, le double entendre de Kleist provoque de multiples échos : une vérité n’est jamais tout à fait ruinée par son antithèse.

Maison Duchamp : trois portes

23.07.2024

Héritière, et, de son propre aveu, maladroite, Lydie Sarazin-Levassor épouse le 7 juin 1927 Marcel Duchamp, artiste méconnu à Paris, déjà célèbre à New York. Huit mois plus tard, la « triste erreur » de ce mariage trouve sa conclusion devant le juge : elle n’avait été qu’une mariée de rencontre, comme la contre-figure de celle du Grand Verre qu’il avait « définitivement inachevé » quatre ans plus tôt. Dans le mémoire qu’elle rédige en 1975-76 en vue de la rétrospective marquant l’ouverture du Centre Pompidou (texte publié en 2004 aux Presses du Réel), nul commentaire sur La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. L’éphémère Mme Duchamp s’intéresse assez peu aux œuvres de son époux, auxquelles d’ailleurs il évite consciencieusement de l’initier, sauf, incidemment, en ce qui concerne Nu descendant un escalier.

Porte, 11 rue Larrey, 1964

Catalogue Not Seen and / or Less Seen of /

by Marcel Duchamp / Rrose Sélavy, 1904 – 1964,

Galerie Cordier & Ekstrom, New York

La modeste dot de l’épousée met le couple dans une situation précaire qui le contraint à emménager dans le petit atelier que Duchamp occupe dans le Ve arrondissement, au dernier étage du numéro 11 de la rue Larrey. Lydie Sarazin-Levassor en donne une description plus que complète, et fait état, avec un luxe de détails préoccupant, d’un problème domestique qui pourrait aussi être compris comme l’allégorie d’un mariage improbable. « La minuscule salle de bain sans aération, écrit-elle, ne pouvait être utilisée que porte ouverte, au risque de devenir une étuve. Mais une porte était nécessaire pour isoler temporairement la partie chambre et bain de l’atelier. […] Le problème était donc : que faire de ce battant de porte si on ne veut pas fermer continuellement l’ouverture ? Faire ouvrir le battant dans l’atelier était impensable. Outre la place qu’elle aurait occupée, une porte ouverte offre un aspect désordonné peu plaisant. La faire ouvrir côté bain-chambre s’imposait. Mais du côté gauche, le lit faisait obstacle. Force était donc d’ouvrir du côté droit de manière à rabattre la porte devant l’ouverture de la salle de bain.

C’est là que l’ingéniosité de Marcel se révéla. En ayant les deux chambranles exactement de même taille, la porte ouverte venait clore la porte de l’ouverture de la salle de bain qui, ainsi, n’encombrerait ni le studio ni la chambre, tout en conservant la clarté de la fenêtre. »

La porte est le lieu des arrivées et des départs, la laisser entrouverte, même dans un intérieur, n’est pas de bon augure : Lydie Levassor y percevait peut-être le symbole du risque encouru, celui de n’être ni entrée ni sortie de la vie de son époux. La porte de la rue Larrey prévient toute espèce de passage.

Duchamp lui-même ne faisait pas mystère de la raison domestique qui l’avait déterminé à cette invention : il fallait pouvoir, disait-il évasivement, utiliser au maximum un « maigre espace ». Le plus important, en faisant découvrir l’installation à ses amis, était de faire valoir que « le proverbe il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée se trouvait pris en flagrant délit d’inexactitude ». L’adage soutient l’axiome positif du bon sens le mieux rassis par lequel est condamné tout atermoiement susceptible de mettre en péril l’ordre des choses. Il est aussi une incitation paternaliste à prendre une décision quelle qu’elle soit, funeste ou judicieuse, heureuse ou lamentable, pour se garder du piège des circonstances. Alfred de Musset en avait fait en 1845 l’argument d’une pièce en un acte aussi plate que badine où, les unes après autres, il enfonçait les portes ouvertes de la comédie bourgeoise.

Ouvrir ou fermer est une question d’opportunité et, fondamentalement, une question de temps que Duchamp avait traduite en termes d’espace. C’est peut-être parce qu’il s’était avisé de ce triomphe de l’espace sur le temps (et spécialement de l’étendue sur la durée), qu’il en prit une photographie, puis en autorisa une réplique (réalisée par Daniel Spoerri) pour une exposition à Amsterdam en 1961, avant de faire démonter l’originale deux ans plus tard et de la montrer à New York dans son exposition Not Seen and / or Less Seen of / by Marcel Duchamp / Rrose Sélavy, 1904 – 1964 à la Galerie Cordier & Ekstrom. Elle était reproduite sur le rabat de la jaquette qui dépassait de quelques centimètres la couverture du catalogue. L’astuce mobilière a peu à peu donné lieu à une œuvre dont le statut n’est ni plus ni moins équivoque que toutes celles qu’il a produites. Mais si le ready-made était essentiellement le résultat d’un choix, comme, par extension l’art en général (exclure, cadrer, singulariser), Porte, 11 rue Larrey matérialise une situation où choisir est, de fait, inopérant. Où toute alternative ne procure qu’une expérience de la déception. Où il ne s’agit même pas de jouer au montrer/cacher (montrer l’atelier, cacher la chambre ?), comme dans le combine-painting intitulé Interview que Robert Rauschenberg assembla en 1955.

Pour la galerie Gradiva d’André Breton, Duchamp conçoit en 1937 une deuxième porte : celle-ci est découpée dans un verre suivant les contours de la silhouette d’un couple enlacé. Figure du libertinage tel que le conçoit Duchamp : elle se traverse de travers, en ne laissant que des souvenirs nébuleux. Détruite à la fermeture de la galerie, elle connaît à peu près le même destin que la première et fera l’objet d’une réplique en plexiglas.

Dans le rigoureux secret qui convient aux grandes ambitions, Duchamp travaillait depuis 1946 à une œuvre très achevée et délibérément posthume : Étant donné : 1° La chute d’eau, 2° Le gaz d’éclairage, œuvre ésotérique par laquelle il mystifiait tous ceux pour qui le ready-made constituait l’alpha et l’oméga de l’art d’après-guerre. Comme on sait, cette œuvre conservée au musée de Philadelphie s’offre d’abord au visiteur sous les espèces d’une vieille porte en bois à deux vantaux, encadrée de briques. Délabrée mais hermétique, à jamais condamnée, dont ordinairement nul ne songerait à s’approcher, elle est l’antithèse, incongrue, d’un tableau. Mais elle est percée de deux trous par lesquels se laisse voir un mur de briques éventré, qui forme cadre à une scène singulière : le mannequin d’une femme, veuve et morte, nue et glabre, tenant un bec Auer à bout de bras, est couché sur des fagots, disposés au-dessus d’un linoléum à carreaux noir et blanc et au-devant d’une photographie retouchée de paysage. Si les deux battants « ferment continuellement l’ouverture », comme écrivait l’épouse de 1927, ils constituent l’ultime obstacle qui autorise pourtant la vision des fins dernières.

Je l’ai vu, on ne peut pas regarder ça

29.04.2024

D’un trait parfois emporté mais toujours incisif, Francisco Goya grave ses Désastres de la guerre en 1810-1812, suite de 82 estampes (plus trois) qui ne sera publiée qu’en 1863 à Madrid par la Reale Academia de Nobles Artes de San Fernando, trente-cinq ans après sa mort. À l’ironique cruauté des Caprices (monstres comiques et ridicules pathétiques y étaient les fruits du sommeil rêveur de la raison), se substitue en plein jour, dans ces « otros caprichos enfaticos », un réalisme déterminé qui ne s’épargne aucune des horreurs de l’une des pires campagnes ordonnées par Napoléon. La guérilla menée par les Espagnols de 1807 à 1813 contre les troupes de Joseph Bonaparte est aussi féroce que la répression qui y répond, coup pour coup. « Avec ou sans raison », comme le dit la légende de la deuxième planche, les Espagnols se jettent sur les baïonnettes de l’envahisseur, puis encore « la même chose » – entendre : une identique absence de jugement – transforme les victimes en bourreaux. Aucun sommeil, nul cauchemar ne suscitent la faillite de toute rationalité, mais le seul enchaînement de réciprocités : corps-à-corps aveugles, tortures et viols abjects, assassinats froidement perpétrés – dépeçages furieux, mutilations et défigurations gratuites. « Tant et plus », « Charretées au cimetière » : « Inutile de crier » quand l’effroi est le lot de cette nouvelle normalité. La loi n’existe plus.

Désastres de la guerre, « Yo lo vi »

Eau-forte, pointe sèche, burin, lavis d’aquatinte,

15,7 × 23 cm

La plupart des scènes sont rigoureusement centrées, ce qui favorise une fixité du regard et rend leur succession presque hypnotique, comme si, en effet, les personnages étaient interchangeables dans ces concours d’inhumanité exécutés avec une application morbide. Les titres des planches soulignent de temps à autre l’inexorable continuité de l’infamie perçue dans le clignotement panique des paupières. Goya ne force pas le trait, mais les lavis répandent une bouleversante obscurité ou accentuent le contraste des ombres que jettent aussi les cadavres empilés les uns sur les autres. – Ni complaisance ni exagération, mais la sûreté du discernement que procure une longue expérience, de telle sorte que l’image, aussi horrible ou pathétique soit-elle, semble toujours en-deçà de ce que le peintre a pu voir lui-même. Et Goya, on le sait, a vu beaucoup de choses en ces années de guerre.

Une planche, la quarante-quatrième, bien loin d’être la plus dramatique de la série, porte un titre qui vaut programme : Yo lo vi – Je l’ai vu. Une mère s’apprête à emporter son enfant loin d’une scène assez intolérable, qui n’est pas montrée, pour renverser deux autres personnages sur la gauche. Une foule, traitée dans un gris plus léger, continue d’avancer derrière ces quatre personnages. Je l’ai vu : c’est bien moins pour le dessinateur une façon de se poser comme témoin, celui qui dit ou montre la vérité factuelle d’événements qui défient l’entendement, assure le scandale de leur réalité, que l’énonciation d’une position sur le terrain des désastres : ce que j’ai vu, là où j’étais, je dois le dessiner – ma vocation première et ancienne ne me laisse pas d’autre choix. Ni preuve ni pièce à conviction, la seule exigence de voir, jusqu’aux limites des possibilités du trait, avant que le symbole ne s’impose comme la seule façon de trouver l’usage de ces visions. C’est ainsi par une allégorie de la Vérité que se referment les Désastres…

Désastres de la guerre, « No se puede mirar »

Eau-forte, pointe sèche, burin, lavis

d’aquatinte et brunissoire,

14,2 × 20,4 cm

La vingt-septième estampe, elle, représente un groupe d’otages, éplorés et suppliants sous la menace de huit fusils dont on ne distingue, sur le bord coupant de l’image à droite, que les baïonnettes (une mise en page semblable se retrouve dans la planche numéro quinze), aussi parfaitement horizontaux que ceux du Tres de Mayo que peint Goya en 1814 – tableau qui, en quelque sorte, révèle le hors-champ de ces planches. Celle-ci est titrée : No se puede mirar, – On ne peut pas regarder ça. Comme on le dit d’une chose insoutenable – ça – qui oblige à détourner les yeux, à les fermer dans une vaine tentative de dénégation, pour effacer et rejeter loin de soi ce qui dépasse et notre sens moral et notre imagination. Ou plutôt : je l’ai vu et je le sais. – Goya l’a vu. Goya l’a dessiné, puis gravé. Goya l’a regardé encore et encore selon la méthode qui était la sienne, visions l’une après l’autre contenues en images.

La technique nous a, depuis cette époque lointaine, convaincu que nous pouvions tout voir. Mais c’est bien plus au sens où les caméras sont en mesure de capturer l’intégralité de ce qui se passe dans le monde, qu’au sens où nous aurions capacité de les regarder. D’ailleurs, images abjectes et dérisoires dûment juxtaposées sur les mêmes pages, nous sommes dissuadés de ce que voir et regarder induisent. De ce que ça veut dire. – Les regarder : nous en saisir pour les comprendre, et pas seulement pour conjurer (de très loin, protégés par la matérialité même de la représentation) ce qu’elles portent. Ce qu’elles auraient été si nous avions été là. Insensiblement, de ces choses mêlées offertes sur le papier ou les écrans, photographies indigentes ou spectaculaires, nous ne savons plus que faire. Et ces images que nous ne regardons plus conspirent à notre désœuvrement. – No se puede mirar est, en réalité, une injonction à regarder ce que, d’un côté ou d’un autre, nous pourrions être.